AI重塑电影未来:一场技术与人文的共生实验

“AI没有主体性,但它能打开创作者想象力的折叠空间。”作为深度参与AI技术研发的学者,北京大学计算机学院教授、北京智源人工智能研究院院长黄铁军对于这项革命性技术如何改变电影产业有着自己的独到见解。在第十五届北京国际电影节期间,黄铁军接受光明网专访,从剧本创作到数字人表演,从工业化升级到未来观影体验,勾勒出一幅AI与电影艺术交织共生的全景图。

编剧主导权未改,AI打开创意新维度

在被问及AI生成工具是否会颠覆传统编剧的逻辑时,黄铁军认为,AI的本质是“无主体性”的能力工具,就像一支功能强大的笔,虽然能自动生成文字,但故事的核心灵魂仍掌握在人类创作者手中。张艺谋导演在执导电影《三体》时率先组建了一个AI小组,以解锁影视创作的新空间。黄铁军指出,科幻、奇幻类电影是AI技术的直接受益者,那些天马行空的想象,过去需要耗费巨资搭建实体模型,现在通过AI可以快速生成多种视觉方案,在成本降低的同时使得创作效率成倍提升。

“导演与AI的关系更像是创意合伙人。”在黄铁军看来,AI能够提供超出人类常规思维的备选方案,但最终的故事脉络、情感走向还要由创作者来把控。这种协作模式不仅没有削弱作品的人文特性,反而通过技术手段放大了艺术表达的可能性。对于外界担忧的“AI创作缺乏情感深度”,他巧妙地比喻道,就像钢琴家在演奏一样,乐器本身没有情感,但音乐家能通过它传递震撼人心的力量。同理,AI生成内容的情感浓度,本质上也取决于创作者输入的艺术指令。

工业化升级与流量经济的博弈

在探讨中国电影工业化标准升级这一议题时,黄铁军表现出了乐观的态度。他对比中外电影技术发展轨迹,指出中国在AI领域已从“跟随者”转向“并行者”,甚至某些细分技术已处于领先地位。“这种技术优势如果与电影创作深度融合,或将助力中国电影实现弯道超车。”但谈及AI数据分析对创作的影响,他的态度又变得极为审慎,“算法能精准捕捉市场偏好,但也可能助长流量至上的风气。”

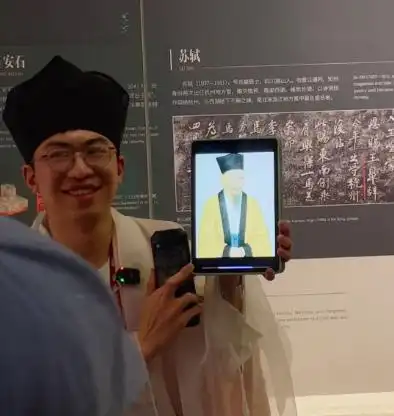

2024年以来,AI技术已广泛应用于微短剧领域,为行业带来了革命性的变革。黄铁军一方面肯定了技术探索的价值,也强调创作者不应被数据完全牵引。他提出,艺术创作的理想状态是“精准定制”与“大众审美”的平衡:AI既要服务主流市场需求,也要满足个性化观影期待。这种辩证思维也贯穿于他对技术应用的思考。当讨论数字人技术时,他预言,“数字演员将承担更多表演任务”,同时警示年轻演员必须精进专业能力,“当AI能生成完美面容,唯有不可替代的演技才是立身之本”。

下一篇:没有了!