AI工具使用怪象频出,有人为检测一篇论文掏空钱包!如此“人工智能”太功利

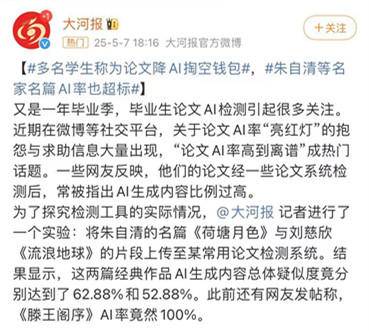

用AI来“打败”AI?据大河报,记者进行了一个实验:将朱自清的名篇《荷塘月色》与刘慈欣《流浪地球》的片段上传至某常用论文检测系统。结果显示,这两篇经典作品AI生成内容总体疑似度竟分别达到了62.88%和52.88%。此前还有网友发帖称,《滕王阁序》AI率竟然100%。人工智能工具在教育领域的应用实践伴生问题,再度引发了关注。

媒体报道的这个检测结果堪称“荒谬”,但却反映了目前AI工具使用的一些怪象。随着学生利用AI工具写作业、写论文不鲜见,高校在加大通识教育的一边纷纷为AI写作业“立规矩”,如有学校强调,使用AI工具完成作业时,必须明确标注且内容占比不得超过一定比例,有大学禁止在本科毕业论文中直接使用AI工具生成正文或进行润色、翻译等工作。“AIGC检测”越来越多,即基于自然语言处理、机器学习、算法对AI率进行查重,不啻于“用AI查AI”,但究竟能否“火眼金睛”识别出基于语料库、模型等类似原理和技术的AI生成内容?究竟能否准确识别原创和AI生成的区别?从目前的报道和网友反馈来看,还需要打个问号。

在AI工具应用中不仅出现“用AI查AI”,还有“用AI降AI”。笔者在网上搜索发现,有网友“科普”在论文写作中降低AI率的招数,竟然还有部分AI工具推出了降AI率、AI痕迹功能,可以帮助降低文章中的疑似AI度,并号称会紧跟检测实时更新。可谓是“你有AI检测、我有AI对策”。正因AI工具在作业、论文等领域过度使用的现状存在,导致有不少学校尤其是高校,对用人工智能工具写论文等“应用”存在审慎态度。不够规范的AI工具使用和检测结果,更有可能会“误伤”到那些认真写论文的学生,影响其学术热情。

写作业甚至论文中用AI生成内容,接着用AI查AI,再用AI降AI——这背后的逻辑链委实让人哭笑不得。尽管不知道AI能否打败AI,但此中怪象无疑已经给我们提出了提醒:人工智能等新技术在教育领域实际应用的速度和普及度正乘风破浪,然而在AI浪潮奔涌的主旋律中,我们必须要以理性的态度,分清素养和工具的区别,避免更多应用中的悖论出现。

人工智能作为一种代表未来趋势的新技术、新工具,进入教育界势不可挡。培育人工智能素养、培育人工智能人才,并不是简单地将人工智能“工具化”、短期化,比如用AI生成作业主体内容,甚至产生用AI来“对付”AI等现象。

人工智能赋能教育,在其作为助手、助教的需要的是真正促进青少年创造性的思维和能力提升,而不是让人工智能反而降低学子们的思考主体性、创新主动性。素养发展的长期化、可持续,和单纯追求便利的短视不能混为一谈。不能让工具理性替代价值理性、短期技术滥用超越长期培养目标,更不能让技术替代青少年的思考和创造。善用、善学人工智能,促进人的全面发展,推动人机协同共生,才能使人工智能进一步激活教育改革活力。

在人工智能进入教育中,从中小学到大学,正大力响应国家政策号召,引入人工智能赋能教育教学改革的热情高、行动快,在通识教育、素养培育方面,普遍存在积极的动向和乐观的态度,以各地为例,日前发布的《南京市中小学人工智能教育行动计划(2025—2027年)》提出了六大目标并提及:中小学100%开设人工智能课程。而从今年秋季学期开始,不少中小学就将开启人工智能通识教育。

在这股浪潮中,从培养良好的人工智能素养,到有效、科学应用,急需教育领域进行更为科学的全面考虑和贯通规划,以促进人工智能教育生态的良性发展。学生和老师都需要全方位的人工智能素养提升,从认知上构建健康理性的人机协作理念、价值观,加深对人工智能的理解,提升人机交互能力,并从配套设施链、相关规定上,进一步完善。

人工智能,在教育场域中究竟该扮演好怎样的角色?教育界、社会各方必定能一起回答好这个问题,推动人工智能更快更好地和教育融合,培养更多适应时代、面向未来、具有创新创造能力的高素质人才。